はじめに

米国政府がインテル株式の9.9%を取得を進めており、自国内での先端半導体製造を推進しています。

参考資料:

日経XTECH 「米政府、インテル株の9.9%取得 補助金充て1.3兆円出資」

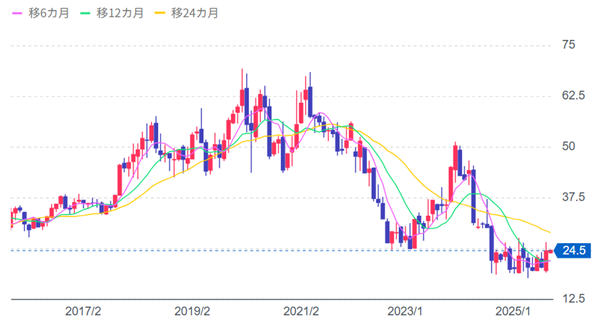

今後米国のテック企業がTSMCをはじめとするファウンドリ企業から自国であるインテルへの製造委託を進める可能性が高まっていること、ここ数年の株価下落による逆張り目線等の観点から、日本の個人投資家からもインテル株は注目を集めています。

出典: Yahoo!Finance

ここ最近は日本人個人投資家は米国株の買い付けランキングTOP10に名を連ねる状況です。

参考: ダイヤモンド・ザイ調査(2025年5月26日~30日、SBI証券の新NISA口座「成長投資枠」で買われた米国株)

一方で、インテルには潜在的なリスクも少なくないと個人的には見ており、同社をめぐるリスク要因について考察しました。

出典:いらすとや

① 垂直統合モデルの限界

インテルは設計から製造まで一気通貫で担う「自前主義」を採用してきました。しかし、先端プロセスの進化スピードや巨額の投資負担により、現在の半導体業界ではファブレス企業とファウンドリ企業が主流となっています。NvidiaやTSMCなどはこの代表格といえます。

TSMCも米国に進出しており、米国内で先端半導体を供給体制を整えています。

インテルも自社ファウンドリ事業を強化し、ポジション確立を目指していますが、TSMCやSamsungに対して十分な競争力を示せるかが注目点です。

参考: TSMC、アリゾナ州で3番目の半導体工場建設開始-米事業拡大推進 – Bloomberg

② Copy Exactly手法の限界

Copy Exactlyとは、1980年代からインテルが導入した半導体製造における標準化・再現性確保の手法であり、世界中どこでも同じ品質の製品を安定的に供給することを目指すものです。

理想的には、開発段階から量産まで最適化できれば有効ですが、最先端プロセスでは現実的に困難な場面も多くあると感じています。

半導体関連で勤務している関係者に話を聞くと、TSMCが常に様々な設計生産性や歩留まり改善の施策を重ねているカルチャーであるのに対し、インテルは「決めた工程を変えず、同一の製造を貫く」という思想を堅持していると感じています。

超精密な製造において一定の合理性はあるものの、技術革新のスピードが速い業界では柔軟性を欠き、結果として競合に劣後するリスクが高まります。

③ 人材流出のリスク

インテルはプロジェクト単位やチームごと解雇されるケースあり、優秀な技術者がSamsungなどライバル企業へ移籍し、競争力を相手に供与するような事態も生じています。

出典: EE Times 「Intel低迷でSamsungが笑う? パッケージングのエース級人材が移籍」

WIRED: インテルが大量の人員削減、多額の政府補助を経た決断が意味すること

まとめ

半導体産業の最先端分野では「ヒト・モノ・カネ」の総合力が競争の行方を左右します。とりわけ技術力の優劣が、勝敗を決定づける要因です。

確かに米国内でのインテル製品には一定の需要があります。しかし、技術的な追随力を維持できるか、また組織の体制や企業文化の面でTSMCを凌駕できるかは依然として不透明です。今後の動向は引き続き注目に値すると考えます。

コメント